التعلق بالخالق والاستغناء عن الخلق

بسم الله الرحمن الرحيم

التعلق بالخالق والاستغناء عن الخلق

مهران ماهر عثمان

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

فإنَّ التعلُّقَ بالله سبب لكل خير، وهو روح التوحيد وأساس السعادة، وهل بعثت الرسل ونزلت الكتب إلا لذلك؟ والانشغال عن ذلك والغفلة عنه والتعلق بغيره أعظم خذلان وأكبر حرمان، وهذه كلمات في هذا الباب أسأل الله أن ينفع بها وأن يحقق لكاتبها الإخلاص والقبول..

النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّق القلوب بالله:

ومن الأدلة على ذلك:

أنه كان يوصي المقاتلين المجاهدين بأن يستعينوا بربهم:

ففي صحيح مسلم، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله… فإن هم أبوا([1]) فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم».

ويوصي بذلك المرضى:

فعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذُ أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأُحاذر» رواه مسلم.

ويعلم صغار الصحابة ذلك:

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي.

ويدل المدينين على التعلق بربهم والشكاية له:

وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فرأى فيه رجلاً من الأنصار، يقال له أبو أُمامة، فقال: «يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة»؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: «أفلا أعلِّمُك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همَّك وقضى عنك دينَك»؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غَلَبَة الدين وقهر الرجال». قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.

وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات عَلَّمَنِيهِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثلُ جبلِ صِيرٍ دينا أداه الله عنك؟ قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك» رواه الترمذي. وصير: جبل باليمن.

وفي المعجم الكبير والأوسط للطبراني رحمه الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ: «يَا مُعَاذُ، أَلا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ؟ فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الدِّينِ مِثْلُ جَبَلِ صَبِرٍ([2]) أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ -وَصَبِرٌ جَبَلٌ بِالْيَمَنِ-، فَادْعُ بِهِ يَا مُعَاذُ قُلِ: اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، تُعْطِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمَا، وتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

ويرغِّب الصحابة في صدق التوكل على الله

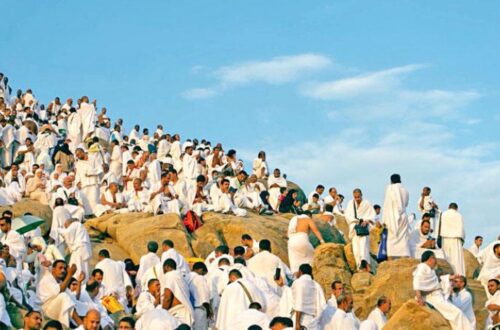

ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال معرفاً بصفاتهم: «هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» رواه الشيخان. وإنما تركوا ذلك لكمال تعلقهم بالله.

ومن وصاياه:

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز، فقال: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، وَاجْمَعْ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيْ النَّاسِ» رواه أحمد.

قال السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار (ص 169): “هذه الوصية توطين للنفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضله. ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس؛ فإن اليأس عصمة. ومن أَيِس من شيء استغنى عنه، فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبداً لله حقيقة، سالماً من عبودية الخلق، قد تحرر من رقِّهم، واكتسب بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم”.

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استغنوا عن الناس» رواه البزَّار والطبراني.

وفي سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ازهد في الدنيا يحبَّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبَّك الناس».

ثمرات التعلق بالله والاستغناء عن الناس:

الكفاية والوقاية:

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق/3].

والمعنى أن الله كافيه؛ فإنه سبحانه بالغ ما يريده من الأمر لا يفوته شيء، ولا يعجزه مطلوب.

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل» رواه أبو داود والترمذي.

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا أبو سعيد المؤدب، حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز، قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داوُد عليه السلام: (يا داوُد! أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبدٌ من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلتُ له من بينهن مخرجاً، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوقٍ دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعتُ أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدمه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك).

عزُّ المؤمن باستغنائه عن الخلق:

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزَّه استغناؤه عن الناس» رواه الطبراني في الأوسط. والعزُّ ضد الذل.

نيل محبة الله:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح» رواه البزار.

الجنة:

ثبت في مسند أحمد عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من يتكفلُ لي بواحدة وأتكفلُ له بالجنة». قال ثوبان: أنا. قال: «لا تسأل الناس شيئاً». فكان لا يسأل أحداً شيئاً.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله، ونصح لمواليه» رواه الترمذي.

الترهيب من سؤال:

كل حديث رهَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس فإنه يربي على التعلق بالله.

ومن ذلك:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَة لحم» رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب» رواه البيهقي.

وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أُسْكُفَّة([3]) الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله» رواه النسائي.

والسائل متوعد بثلاث عقوبات:

الفقر:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب» رواه البيهقي.

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» رواه أحمد.

سوء العاقبة في المحشر:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعة لحم» رواه البخاري ومسلم.

النار:

فعن مسعود بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتي برجل يصلي عليه فقال: «كم ترك»؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال: «ترك كيتين أو ثلاث كيات». قال عبد الله بن القاسم -مولى أبي بكر-: ذاك رجل كان يسأل الناس تكثرا. رواه البيهقي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم متى تجوز المسألة، فعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا». قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» رواه مسلم.

صور من التعلّق بالله والاستغناء عن الخلق:

نبينا صلى الله عليه وسلم

في الصحيحين عن جابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ –شجر شوك- فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَةٍ –شجر الطلح- فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونَا، فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :«إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

الخليل عليه السلام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ؛ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾. وبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ : أُخْتِي. فَأَتَى سَارَةَ قَالَ: يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، فقالت: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فأُخذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ الثَّانِيَةَ فدعت: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ. فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ. فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْيَاً؟ قَالَتْ : رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ فِي نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ. رواه الشيخان.

و”جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق ليلقى في النار، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أمَّا إليك فلا” (تفسير الطبري: 18/467).

نوح عليه السلام

قال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآَيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ [يونس: 71].

هود عليه السلام

قال تعالى عن هود عليه السلام: ﴿قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: 53-56].

فكيدوني جميعا: لا يتخلَّف منكم أحد.

ومدح الله في كتابه سادات الأولياء بكونهم أهل عفة، قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾[البقرة: 272- 273].

ومن النماذج:

روى البيهقيُّ في فضائل الأعمال، عن حمَّاد بن سلمة أن عاصم بن أبي إسحاق شيخ القراء في زمانه قال: أصابتني خصاصة، -أي: حاجة وفاقة- فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري، فرأيت في وجهه الكراهة، فخرجت من منزله إلى الجَبَّانة([4]) فصلَّيت ما شاء الله تعالى، ثم وضعتُ وجهي على الأرض، وقلت: يا مسبِّبَ الأسباب، يا مفتِّح الأبواب، ويا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضيَ الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال: فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي، فرفعت رأسي فإذا حِدَأَة طرحت كيساً أحمر، فأخذت الكيس فوجدت فيه ثمانين ديناراً وجوهراً ملفوفاً في قطنة، فبعت الجواهر بمال عظيم وأفضلت الدنانير فاشتريت منها عقاراً، وحمدت الله تعالى على ذلك.

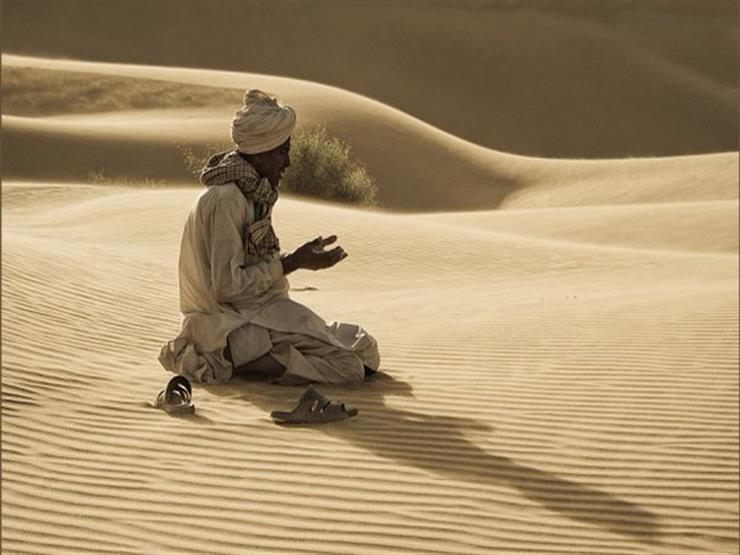

وعن أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثاً لم نطعم شيئا -أي: من الجوع- فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت: يا أبتِ الجوع! -تشكو الجوع- قال: فأتيت الميضأة، فتوضأت وصليت ركعتين، وأُلهمت دعاء دعوت به، في آخره: اللهم افتح عليّ منك رزقاً لا تجعل لأحد عليّ فيه منة، ولا لك عليّ في الآخرة فيه تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين! ثم انصرفت إلى البيت، فإذا بابنتي الكبيرة وقد قامت إليّ وقالت: يا أبه! جاء رجل يقول: إنه عمي بهذه الصرة من الدراهم وبحمال عليه دقيق، وحمال عليه من كل شيء في السوق، وقال: أقرئوا أخي السلام وقولوا له: إذا احتجت إلى شيء فادع بهذا الدعاء، تـأتك حاجتك، قال أصبغ بن زيد : والله ما كان لي أخ قط، ولا أعرف من كان هذا القائل، ولكن الله على كل شيء قدير.

وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعداً فقال لي أهلي: قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع، ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به، قال: فتوضأت وكان لي صديقٌ لا يزال يقسم علي بالله إن يكن بي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنه، فخطر ذكره ببالي، فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد، فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضتْ له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل، قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلما كنت في التشهد، أفرغ عليَّ النوم، فرأيت في منامي أنه قيل: يا شقيق! أتدل العباد على الله ثم تنساه؟! قال: فاستيقظت وعلمت أن ذلك تنبيه نبهني به ربي، فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة، ثم تركت الذهاب لصاحبي وتوكلت على الله، وانصرفت إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن أقصد قد حركه الله وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم.

وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين، فقال له: أنا لا أترك باباً مفتوحاً وأذهب إلى باب مغلق.

ولما أرسل الأمير إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله ليخبره إن كان يريد منه أن يصله بشيء، فقال له الخليل: “أنا مستغنٍ عنك بالذي أغناك عني”. وقد كان الناس يأكلون الدنيا بعلمه رحمه الله، كان بعضهم إذا أخذوا العلم عنه قربهم الحاكم وصاروا من حاشيته.

وأختم بهذه القصة التي أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/ 426) في ترجمة أبي الحسن الكرخي المعتزلي، قال الإمام الذهبي رحمه الله: “لما أصاب أبا الحسن الكَرْخِي الفالجُ في آخر عمره، حضر أصحابه، فقالوا: هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج، والشيخ مقل ولا ينبغي أن نبذله للناس، فكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان، فأحسَّ الشيخ بما هم فيه، فبكى، وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني، فمات قبل أن يحمل إليه شيء. ثم جاء من سيف الدولة عشرة آلاف درهم، فتصدق بها عنه. توفي رحمه الله في سنة أربعين وثلاث مئة، وكان رأسا في الاعتزال، الله يسامحه”.

فالزمْ يديْك بحبلِ اللهِ معتصماً فإنَّهُ الركنُ إنْ خانَتْك أركانُ

ما يحمل على التعلق بالله:

آية وحديث:

أما الآية فقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس:107].

وأما الحديث فقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي.

من تعلق بغير الله عذب به:

قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء/98-100].

وانظر بأي شيء تعلق ابن نوحٍ عليه السلام وماذا كان عاقبة أمره، قال تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ [هود/42، 43]

وقال: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آَلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم/81، 82].

والمعنى: واتخذ المشركون آلهة يعبدونها من دون الله; لتنصرهم، ويعتزوا بها، فبين الله أن الأمر لن يكون كذلك، بل ستكفر هذه الآلهة في الآخرة بعبادتهم لها، وتكون عليهم أعوانًا في خصومتهم وتكذيبهم بخلاف ما ظنوه فيها.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتخذتم مِّن دُونِ الله أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ القيامة يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النار وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ﴾ [العنكبوت/25].

وفي صحيح البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا»؟ قلنا: لا. قال: «فإنكم لا تضارُون في رؤية ربِّكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما». ثم قال: «ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم».

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آَلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾ [هود/101].

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تعلَّقَ شيئا وُكِلَ إليه» رواه التِّرمذي.

كيف السبيل إلى التعلق بالله والزهد في غيره؟

1/ بالصبر ومجاهدة النفس.. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفِد ما عنده قال: «ما يكن عندي من خيرٍ فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعفف يعفَّه الله، ومن يستغن يغنِه الله، ومن يصبر يُصَبِّرْه الله، وما أعطي أحدٌ من عطاءٍ خيرٌ وأوسعُ من الصبر».

2/ بالدعاء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» رواه مسلم.

ما لا يقدح في الاستغناء بالله:

1/ الاستدانة.

وأطول آية في القرآن آية الدين التي بُينت فيها أحكامه.

ومما يدل على مشروعيته حديث البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»[5].

يعني: أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.

وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا». ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ؟ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». وفي سنن ابن ماجه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي. فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟! قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ». ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيَكِ. فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَضَى الْأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ. فَقَالَ: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّهُ لَكَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ».

وغير متعتع: من غير أن يصيبه ويزعجه.

2/ قبول الهدية.

في سنن النسائي عن عمر بن الخطاب قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».

قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه. رواه البخاري ومسلم.

والمشرف: المتطلع إلى الشيء الحريص عليه.

3/ الشفاعة للناس.

فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قال ربنا: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء: 85]

4/ سؤال من يسعد بسؤالك.

كما لو تآخى اثنان وكان بينهما تواد، واعتبر كل واحد منهما أنَّ مالَه مال لأخيه، ودليله استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في شأنه الخاص، قال ابن عثيمين: وهذا يدل على أن سؤال من يسعد بسؤالك مما لا شيء فيه.

من درر السلف:

قال ابن تيمية رحمه الله: “وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها. وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا دَرَت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم؛ فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب -الذي هو الملك- رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس”([6]).

وقال ابن القيم رحمه الله: “أعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله، فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، وهو معرض للزوال والفوات، ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت”([7]).

وقال: “الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وفي ذلك قيل:

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم”([8]).

وقال الحسن رحمه الله: “لا تزالُ كريماً على الناس ما لم تَعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلتَ ذلك استخفُّوا بكَ، وكرهوا حديثك، وأبغضوك”([9]).

وقال أيوب السَّختياني رحمه الله: “لا يَنْبُلُ الرجلُ حتى تكونَ فيه خصلتان: العفَّةُ عمَّا في أيدي الناس، والتجاوزُ عمّا يكون منهم”([10]).

وقال أعرابيٌّ لأهل البصرة: من سيِّدُ أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاجَ الناسُ إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم”([11]).

ولله در القائل:

فقيرا جئت بابك يا إلهي ولست إلى عبادك بالفقـير

غني عنهــم بيقين قلبي وأطمع منك في الفضل الكبير

إلهي ما سألت سواك عونا فحسبي العون من رب قدير

إلهي ما سألت سواك عفوا فحسبي العفو من رب غفور

إلهي ما سألت سواك هديا فحسبي الهدي من رب بصير

إذا لم أستعن بك يـا إلهي فمن عوني سواك ومن مجيري؟

أسأل الله أن يملأ قلوبنا تعلقاً به، وأن يغنينا عن عباده.

رب صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] / أي: إذا أبى الكفار الإسلام.

[2] / ويقال: صِير.

[3] / عتبة.

[4] / الصحراء.

[5] / على المدين أربعة أمور لينجو بها من تبعة الدين: العزم الصادق على السَّداد، وكتابته في الوصية، والإكثار من الدعاء لقضائه، والمبادرة إلى ذلك إذا توفر مال.

[6] / مجموع الفتاوى (10/185-186).

[7] / مدارج السالكين (1/458).

[8] / الفوائد (1/45).

[9] / الحلية لأبي نعيم (3/20).

[10] / الحلية (3/5).

[11] / الحلية (2/147).

التعلق بالخالق والاستغناء عن الخلق